- ホーム

- >

- ニュース

- >

- 金属の残留応力検出技術

- >

金属の残留応力検出技術

2023-09-09 10:00残留応力は、コンポーネントの機械的特性に影響を与える最も重要な要素の 1 つです。有害な残留応力を低減し、残留応力の分布傾向や値を予測する必要があります。この論文では、非破壊検査残留応力試験の方法を導入しました。

1 超音波法

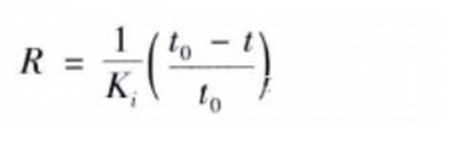

超音波法は、材料内部の超音波の伝播特性に基づいています。つまり、引張応力により音波の伝播時間が長くなり、音速が遅くなります。圧縮応力はその逆で、応力が大きくなります。応力によって引き起こされる音響複屈折効果によって測定されます。応力変化による音速変化は非常に小さく、100MPaでも0.1%程度の音速変化しかありません。臨界屈折縦波 (LCR) は、屈折角 90 度の屈折縦波であり、応力に対して最も敏感であり、最も広く使用されています。LCR波の応力計算方法は以下の通りです。

超音波の透過力が強く、部品やテーブル内部の残留応力を非破壊で検出でき、持ち運びが容易で屋外や現場での測定にも使用できる超音波探傷装置です。しかし、超音波法では応力を測定する際に校正実験が必要であり、プローブと部品間の音響結合層の厚さの変化や部品の材質の構造、周囲温度などの影響を受けます。

2 X線回折法

X 線法は 1929 年にロシアの学者によって提案されました。長年の開発を経て、理論的および実際的な測定法は比較的成熟しており、現在最も広く使用されている非破壊残留応力試験法です。

(1)原則

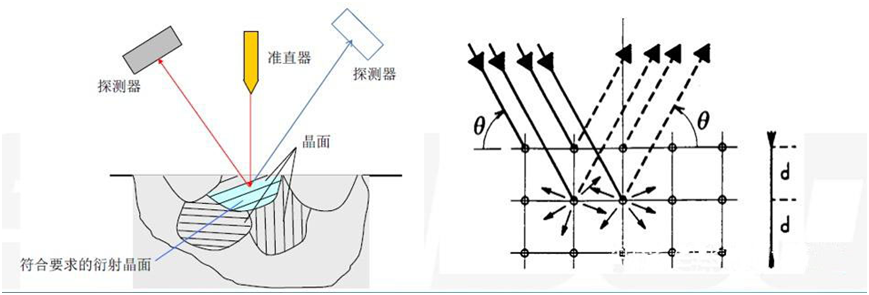

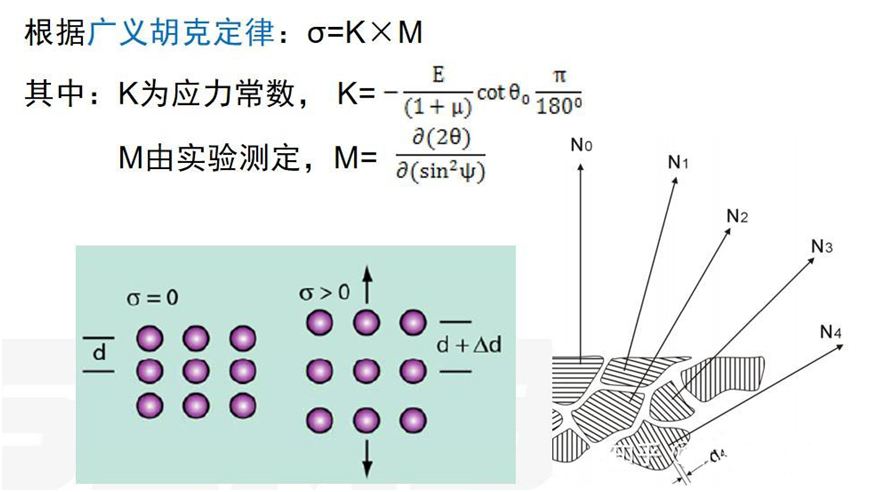

X線回折による残留応力測定は、X線回折の理論に基づいています。波長λのX線が結晶の表面に当たると、特定の角度(2θ)でX線の反射光の頂点を受け取る現象です。X線回折。このうち、回折角 2θ、X 線の波長 λ、回折結晶面の距離 d は、有名なブラッグの法則、2dsinƟ=nλ に従います。

K が弾性定数である場合、入射光線の波長が選択される (λ が確実である) 場合、回折角 θ を測定することによって、応力後の結晶面間の距離がブラッグ方程式から得られ、対応する残留応力値を求めることができます。ここで、結晶は異方性であるため、弾性定数 K は巨視的な意味での弾性率 E とは異なり、弾性定数 K は選択した回折結晶面に応じて計算する必要があることに注意してください。

1961 年、ドイツの学者マシェラウフは弾性理論とブラッグ方程式を組み合わせて、二次元残留応力を測定するための sin2ψ 法を提案しました。

ゴニオメータのψ面と2θ走査面の幾何学的関係に応じて、ワークの表面応力を正確に検出するために、コティルト法とサイドチルト法の2つの試験方法に分けることができます。

3 中性子回折法

中性子回折法はX線回折法に似ていますが、中性子の侵入深さがより長いため、バルク材料内部の残留応力分布(センチメートルオーダー)を検出できます。中性子回折ピークの精度は、回折強度の影響を受ける。これは主に原子炉出力などの特定の条件下での試験時間に依存する。回折結晶表面とゲージの体積。

4 磁気法

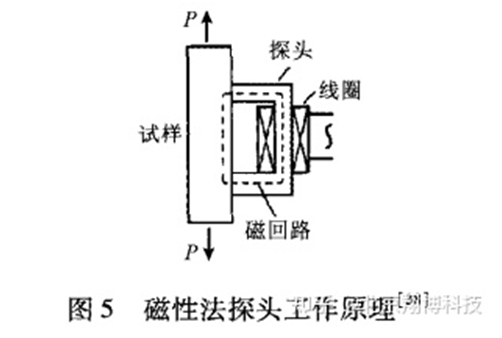

現在、磁気方式には磁気ノイズ方式と磁気ひずみ方式の 2 種類が使用されています。磁気ノイズ測定の基本原理は、強磁性体の磁歪効果を利用することです。応力は強磁性材料の磁壁間隔の変化を引き起こし、バルクハウゼンから発せられる信号の強度に影響を与えます。磁気ひずみ法は、材料の磁気異方性を利用して応力を測定する方法です。応力がかかると透過率も変化します。図5に示すように、測定中、センサーと材料の表面によって形成される磁気ループの磁気抵抗が変化し、磁気ループの磁束が変化します。

磁歪法では大きな残留応力(300MPa以上)は測定できず、応力と透磁率の関係は非線形です。磁気法は、装置が小さく、試験手順が簡単で、測定速度が速いですが、多点応力値を直接測定することは難しく、単一点での主応力差と磁気測定パラメータとの定量的な関係しか測定できません。 。

さまざまな産業分野で、その技術と応用が進んでいます。 残留応力試験高い評価を得ていますが、現状では検査方法が少なく、それぞれの検査方法には一定の限界があります。現在、アプリケーションのほとんどは X 線回折です。非破壊検査法としては、X線は表面の薄層でのみ測定でき、試験表面の要件は高くなります。